|

今年3月に仲間と下呂温泉に一泊で遊びに行った。下呂温泉は有名温泉地ではあるが昔から湯治に行くところで、温泉以外は行くところがほとんどない。

私のように風呂嫌いには退屈で困った。

それでも私のような人も多いのか、また温泉以外の娯楽を求める人にも下呂を楽しんでもらうためなのか昭和38年に『飛騨郷土館』が開館されています。

その後、白川村、五箇山村から合掌造り4棟を移築し『下呂温泉合掌村』と改称し、その後も各種の施設を次々に開設し、合掌家屋も10棟になり、温泉なしでも充分時間を過ごせるところとなっています。

前置きが長くなりましたが、ここに昨年(2013年4月)に円空仏を展示する『円空館』ができていて、私はここを見たのですが、この時には予備知識がなく素晴らしい展示だとは思いましたがそれ以上の感慨はありませんでした。

帰宅して円空について調べて見ると、円空がその生涯で製作した仏像は12万体以上で、そのうち現存するものは5千数百体あることを知りました。

そこで一番驚いたのは現存する5千数百体のうち、1200体以上が 名古屋市内の荒子観音寺にあることでした。

荒子観音寺は私が春から初夏にかけてスポーツ練習に通う途中にありますが、どちらかというと町中の普通の寺で境内に入っても拝観するようなところとは

全く思っていませんでした。

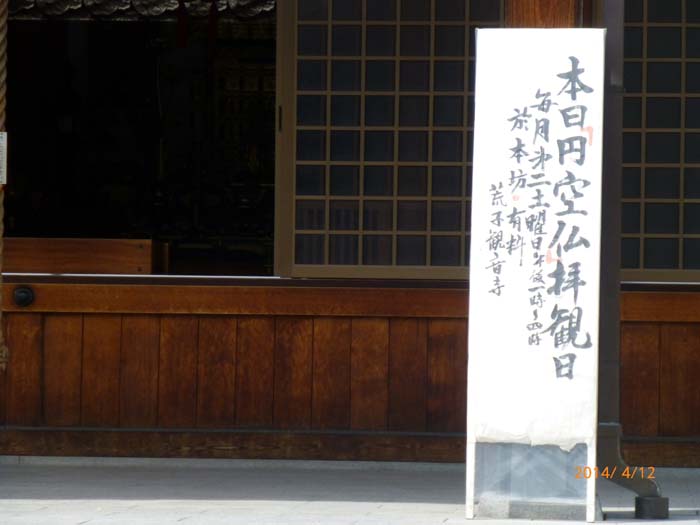

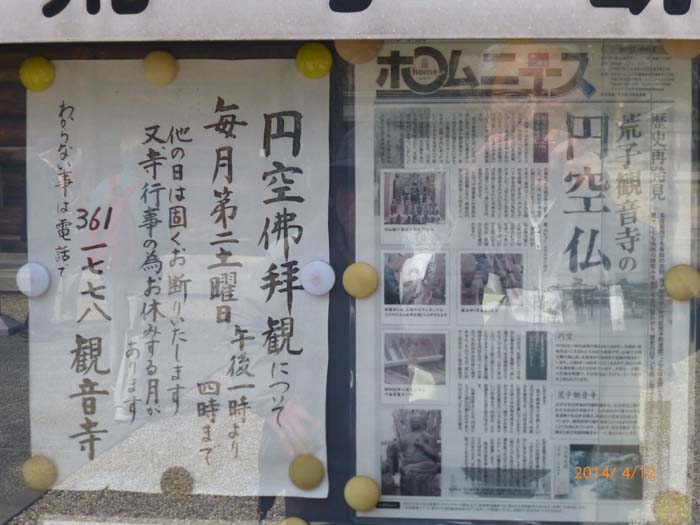

知ってからすぐ荒子観音寺に行って円空仏を拝観しようと思いましたが、寺のかたに拝観は1カ月に一回、第2土曜日の午後1時から4時までと言われ、当日は残念ながら拝観できませんでした。

しかし、この時荒子観音寺の円空仏に関する書籍を販売していましたので2.3冊買ってきて少し勉強してから、つぎの第2土曜日に拝観に行きました。

なお、私は2005年に高山市の袈裟山千光寺で円空仏を見ていますが、この時同行して解説していただいた小島梯次先生が書かれた本もこのなかにありました。

第2土曜日に行くと、普段はほとんど人の姿が見えない寺ですが、さすがこの日はかなり多くに人が拝観に来ていました。

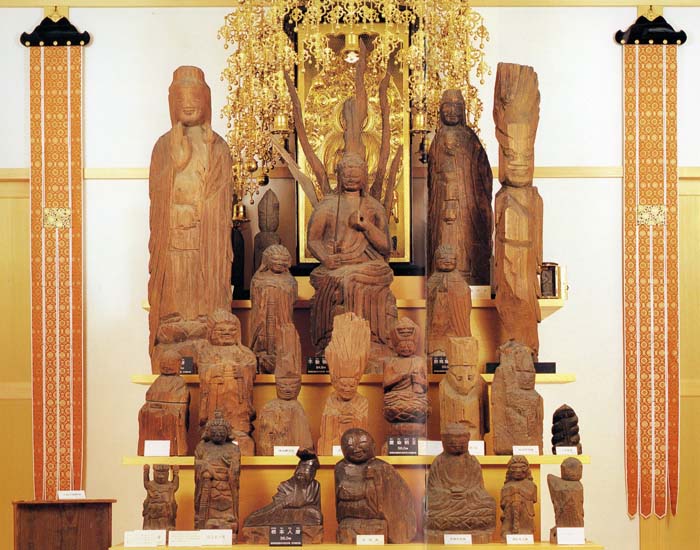

仁王門から入って左の本坊で1000体以上の円空仏が拝観できるようになっていて、狭い薄暗い部屋の中ですが懐中電灯も貸してもらえるので真近でじっくり見ることが出来ました。

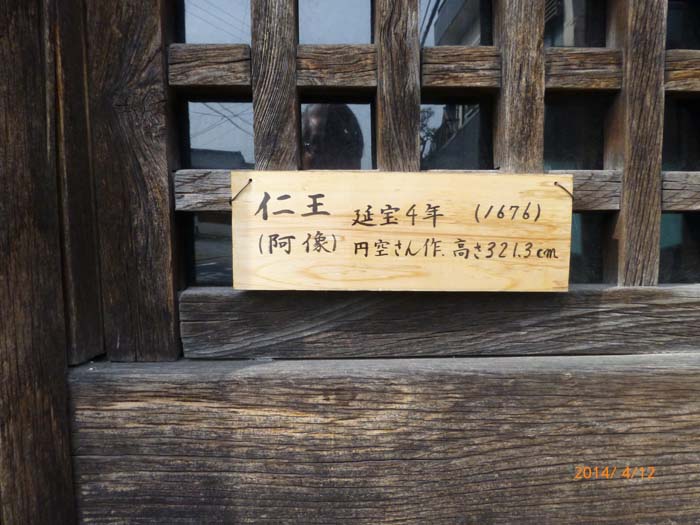

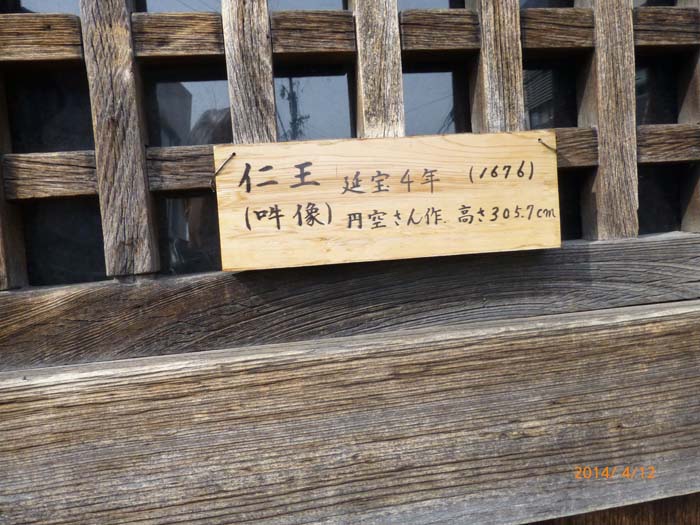

大部分の仏像は木っ端仏と言われており、寺の門にある高さ3m余りの2体の仁王さんを彫るときに境内の池に直径1メートル近いヒノキの大木を浮かべて彫り、そのときの余った木と切り屑(木っ端)で数多くの仏像が作られたといわれています。

円空は1632年(家光の時代)に生まれた人で、この寺には45歳~54歳ころに数度逗留し造仏されたらしいとのことだす。

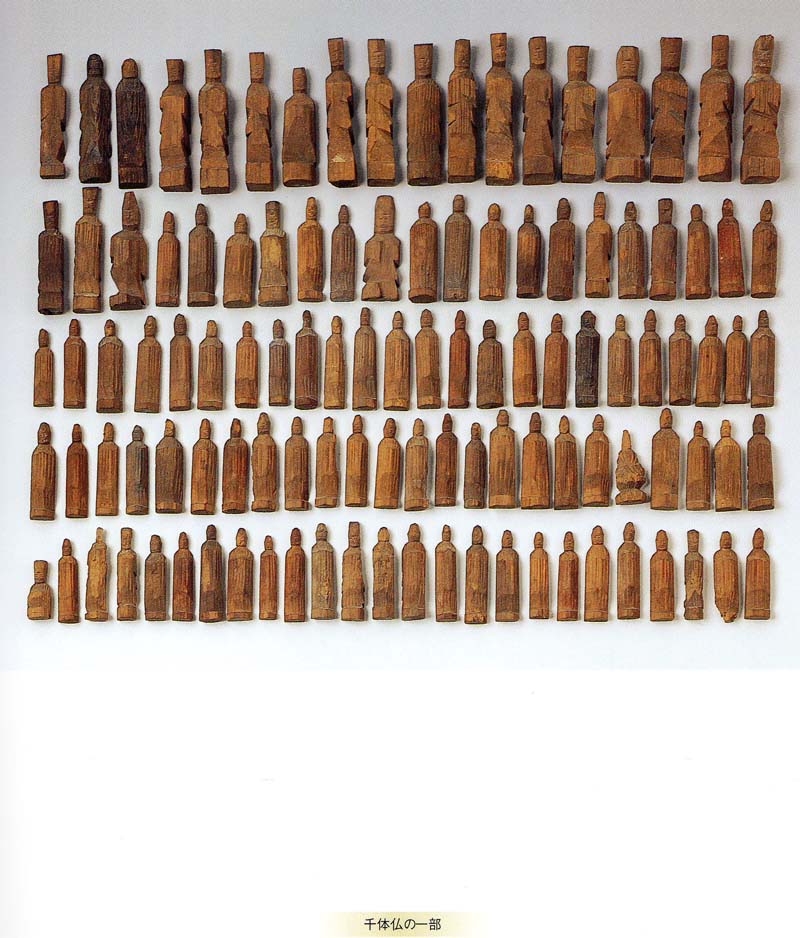

また、昭和47年に寺の多宝塔から木箱が見つかり、開けて見ると千面菩薩と称される1024体の円空仏が入っていたとのことです。

今回見せていただいた小さな仏像に黒く変色したものと、新しい木の色が鮮やかなものがあり、色鮮やかな像はこの時発見されたものと思いますが、外気にさらされた時間の差がわかります。

本坊でボランティア説明員の説明を聞きましたが、円空仏のほとんどは丸太を何等分かに縦に割って、その中心側の三角の部分に目鼻口をつけたものが多いとのことでした。実物を見ると確かにその通りだと思われます。

拝観後、自分で仏像を彫ってもらって帰ることもできるとのことですすめられましたが、あとの予定があり残念ながらそのまま帰りました。

なお、荒子観音寺は正式には『浄海山圓龍(円竜)院観音寺』と言います。

話は変わりますが、この淨海山園龍院観音寺はこの地出身の前田利家の一族の菩提寺でもあります。

近くに越前府中に入城するまで居城とした荒子城跡(現在富士権現天満宮)があり、また前田氏発祥の地といわれる前田城跡(現在前田速念寺)もあります。

先年(平成14年5月)、この寺で古甲冑が発見され、寺に残る観音寺の由緒書『淨海雑記』によると、前田利家が越前府中城に入場したとき着領していた甲冑を寄進したと書かれており、この記述、絵図と発見された古甲冑とが完全に一致したとのことです。

ただ、『淨海雑記』には『当村古城主前田利家着領なり、天正四年に及び越前府中に移り入場の時当山に寄贈』文政十一年子九月 と記されているが、『淨海雑記』は江戸時代末に書かれたものなので、前田利長、利常の時代まで下がるかもしれないとの意見もある。

荒子観音寺仁王門・本堂など

仁王門 |

同左 |

本堂 |

仁王門の扁額 |

淨海山観音寺の石柱と 奥に見える鐘楼 |

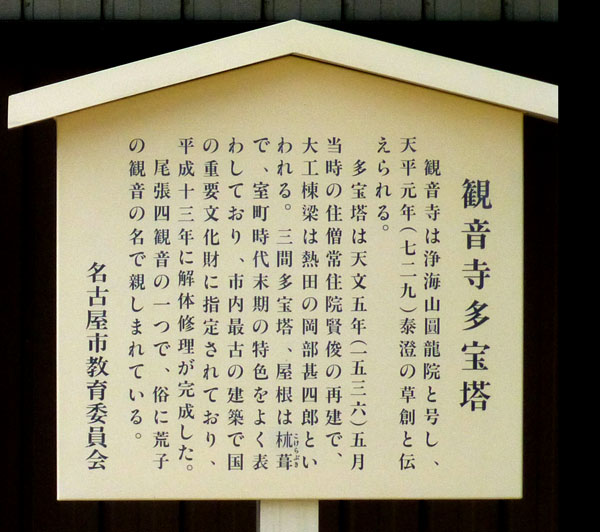

千面観音が発見された多宝塔 |

仁王門に仁王像があるが このように格子がはまっており ガラスが入っているので ほとんど見えない |

|

|

寺の北の道路沿いに並んでいる 円空仏の複製 |

同左 |

|

|

|

|

円空仏を拝観できる本坊へ |

|

本坊上り口 |

本坊上り口 |

本坊上り口 |

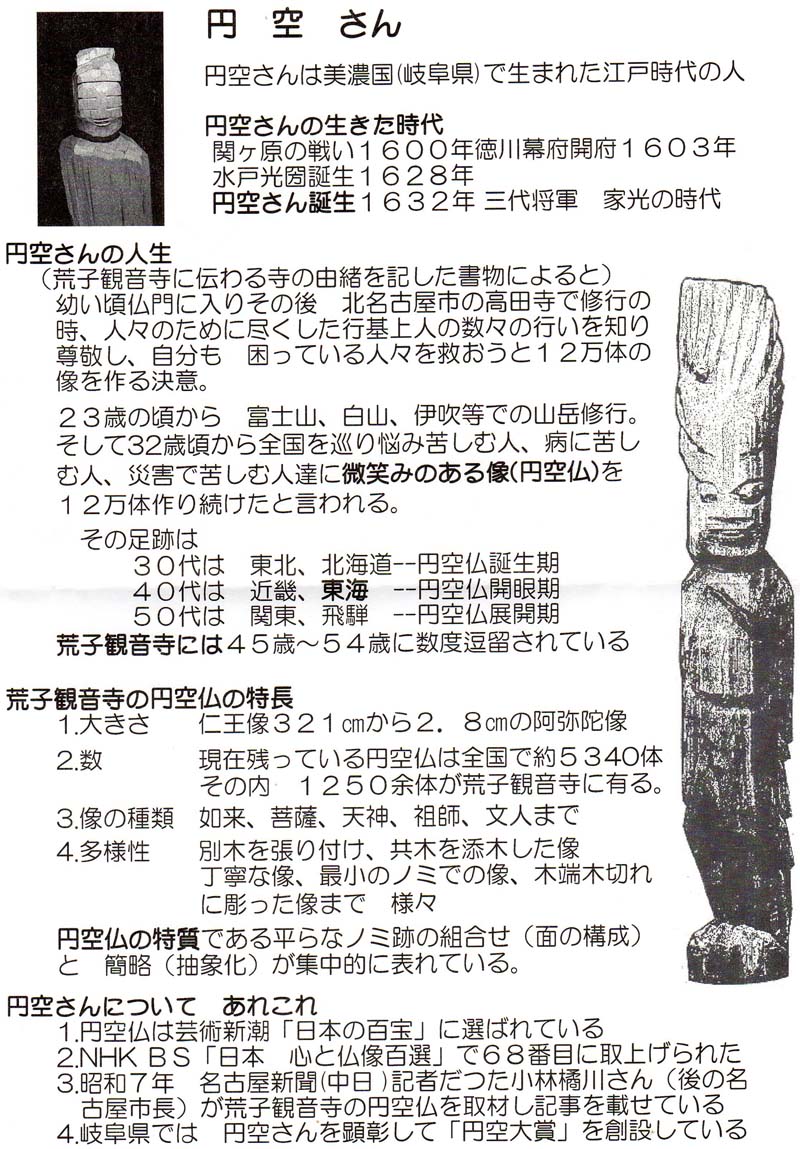

荒子観音寺の円空仏

荒子観音寺は上記のようにかなり近寄ってじっくり拝観させていただけるが、写真撮影は禁止されてるので本坊内の写真は一枚もありません。

本坊外で円空仏が撮影できるのは仁王門の仁王像ですが、細かい格子が入っている上にガラスもはめてあって、ガラスに張り付くようにして見てもほとんど見えず、写真は全く撮れない。

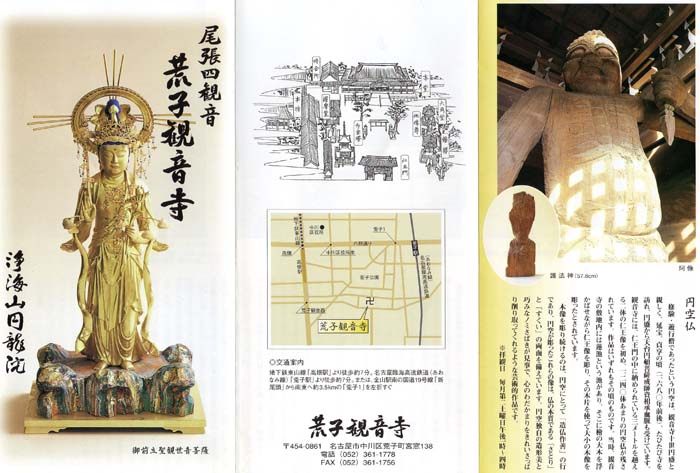

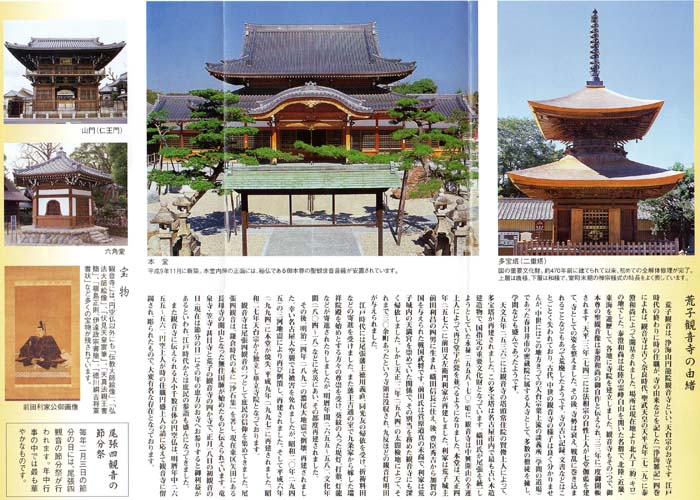

そこで、このページでは本坊拝観の時いただいた荒子観音寺のパンフレットと、寺で購入した本の写真をのせた。

この本は大変美しく精細な写真が載っているが、発行所も発行者も発行日も記載されていない。

しかし、有名な円空研究者の故谷口順三先生の『荒子観音寺と円空仏』という解説が載っているので、先生が監修されたのかなと思われます。

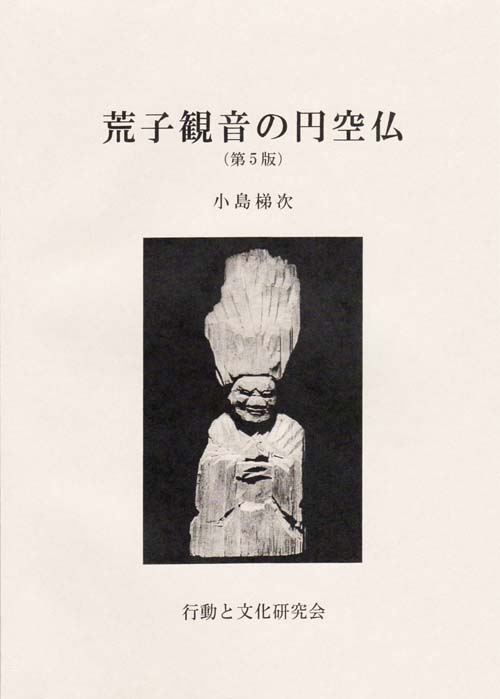

このほか参考にした資料は小島梯次先生の書かれた『荒子観音の円空仏』です。

この本には荒子観音寺の円空仏の主なものにつての解説のほか、千面観音は発見された時のくわしい状況などもあり一読の価値があると思います。 またこの本には100体以上の円空仏の写真が掲載されていますが、白黒写真なのでこのページには載せなかった。

円空仏のパンフレット類

|

|---|

| 荒子観音寺パンフレット(表面) 画像・解説などをクリックすると拡大表示されます |

|

|---|

| 荒子観音寺パンフレット(裏面) 画像・解説などをクリックすると拡大表示されます |

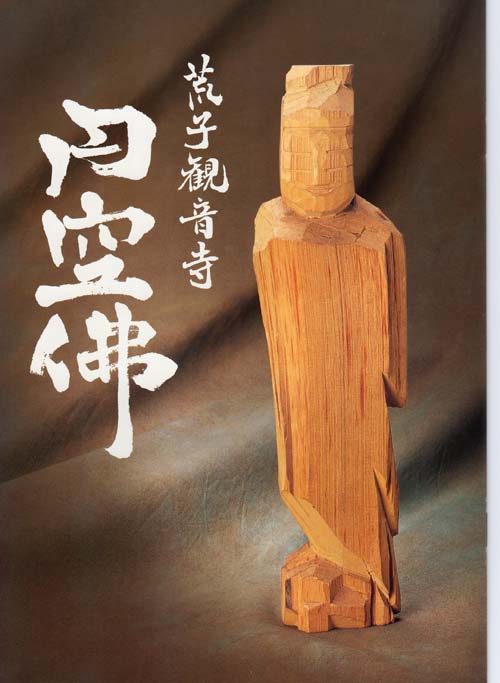

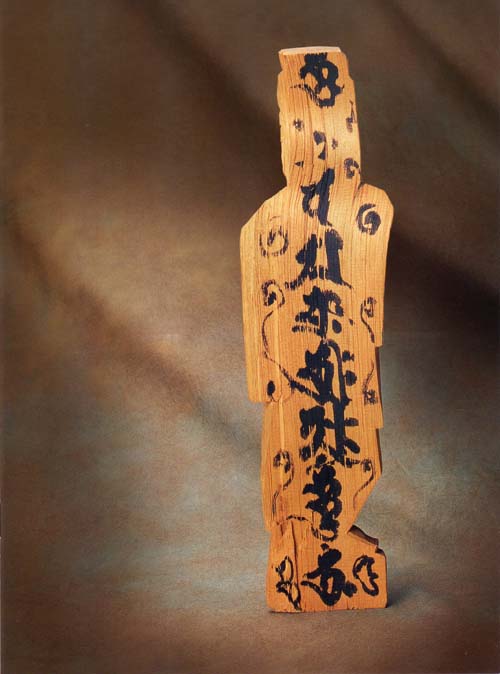

円空仏の本より

小冊子 荒子観音 円空佛 表紙 |

同左 裏表紙 |

新発見 千面菩薩の一部 |

千体仏の一部 |

仁王像(阿形) |

仁王像(吽形) |

観音 |

菩薩像 |

不動三尊 矜羯羅童子 不動明王 制吒迦童子 (童子名の漢字はPCにないかも) |

乙丸乙護法神像 |

護法神像 |

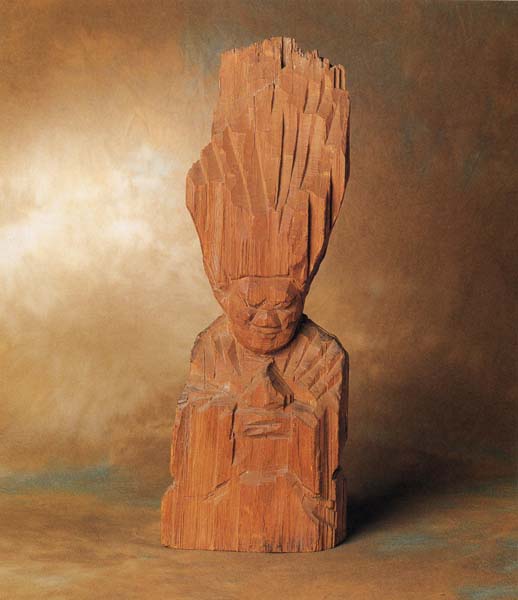

僧形像(円空自刻像) |

愛染明王 |

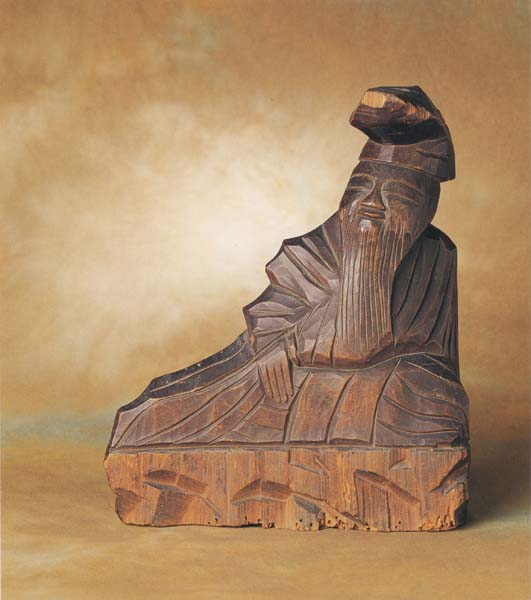

柿本人麿 |

曲がった木の像 像名不明 |

木の皮が着いたままの像 像名不明 |

護法神像 |

護法神(三面) |

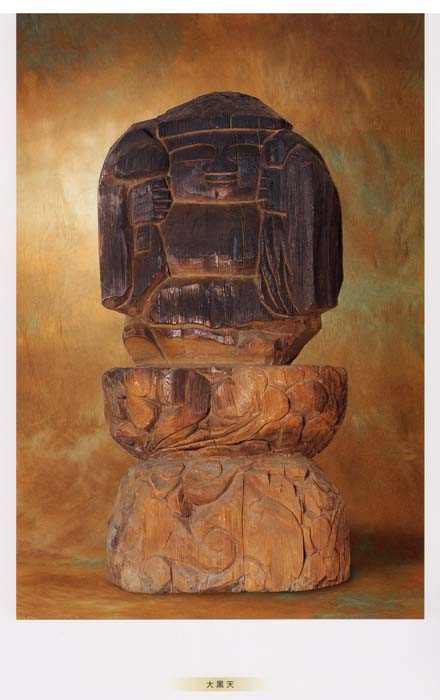

山王神 山王 山王 山王大神 夜叉山王 |

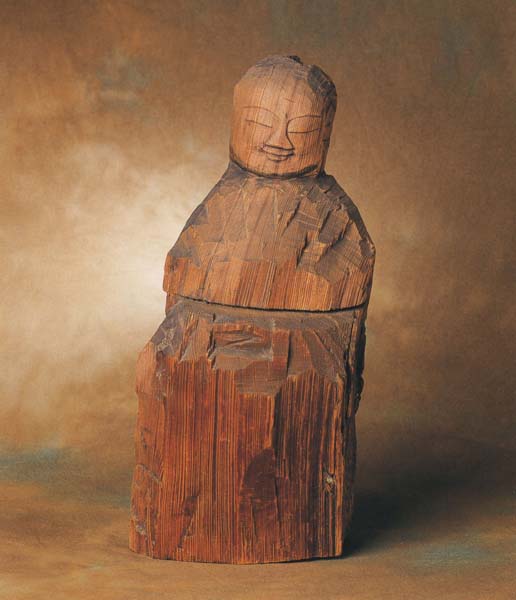

大黒天 |

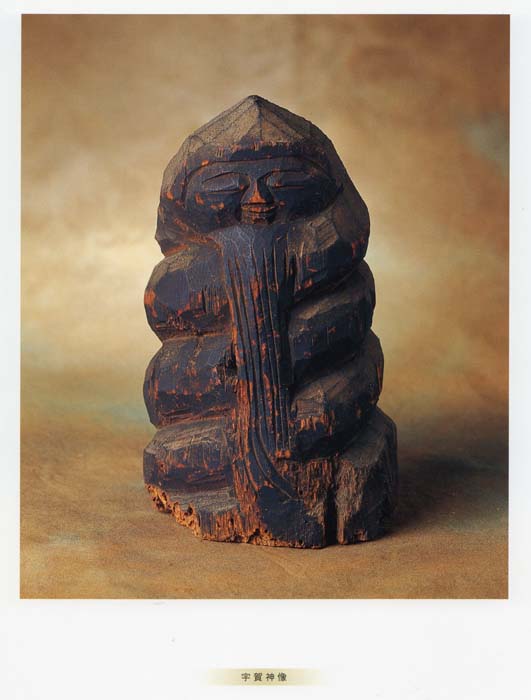

宇賀神像 |

|

本坊正面祭壇 |

||

参考にした資料

表紙 |

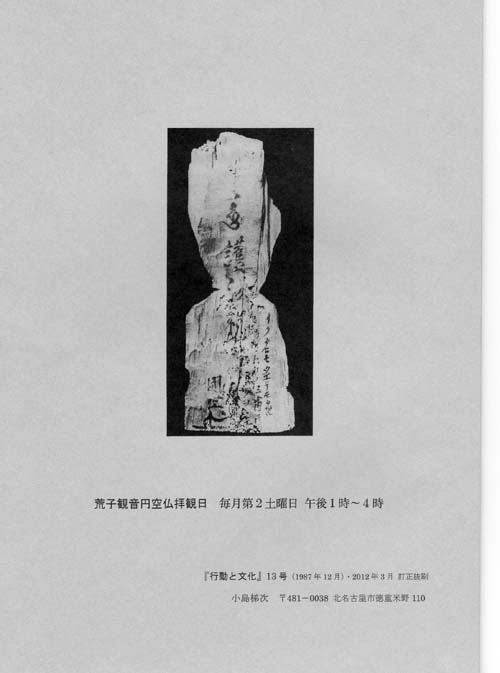

裏表紙 |

|---|